O ano de 2021 foi, inevitavelmente, desafiador. Continuámos mais confinados e isolados. As máscaras continuaram a esconder sorrisos e a abafar gargalhadas. Os convívios familiares e os encontros com os amigos continuaram a ser adiados. Sentimo-nos, certamente, mais sozinhos. E o facto de a nossa vida social e familiar ter ficado em pausa obrigou-nos a estar mais a sós connosco próprios. Virarmo-nos para dentro às vezes é difícil, sobretudo quando anteriormente a vida lá fora nos distraía das nossas cicatrizes e correntes. Quando mais nada nos salva, estar apenas connosco pode gerar muito sofrimento. Mas porquê? Conhecemo-nos desde sempre, estamos connosco desde sempre. Não deveria ser tão fácil estar na nossa própria companhia? Nem por isso…

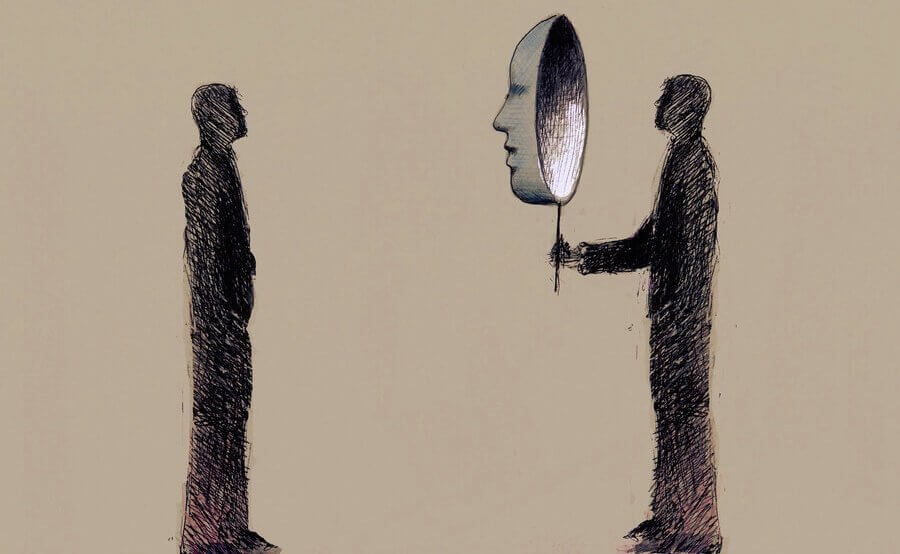

Quando somos crianças, dependemos dos adultos para satisfazer as nossas necessidades mais básicas, como comer ou trocar a fralda. Quando crescemos um bocadinho mais, precisamos dos nossos pares e das amizades sólidas para construir a nossa personalidade e o nosso autoconceito. Quando nos tornamos adultos, precisamos dos nossos familiares e amigos para nos continuar a dar um sentido de identidade, de enraizamento, e precisamos do nosso trabalho para nos sentirmos úteis como parte de uma sociedade. Então, quando dependemos de nós próprios apenas? Raras as vezes, e dependendo de cada um de nós. O ideal seria existir um equilíbrio entre o eu social e o eu pessoal, numa dinâmica coerente de abrir para o exterior e recolher para o interior. Porém, quando estamos a sós connosco, em vez de refletirmos sobre nós, acabamos por nos perder em pensamentos sobre as expetativas dos outros, como fazê-los mais felizes, como sermos melhores filhos, amigos, pais, e não tanto em como saber realmente quem somos e como somos, independentemente de todos aqueles que nos rodeiam.

De facto, ao longo da vida vamos trocando a dependência física e biológica por uma dependência emocional e afetiva, pela necessidade de sermos aceites e amados. Eu sei, à primeira vista não parece. Achamos sempre que somos donos do nosso nariz e da nossa vida, com uma postura firme de independência. Mas se refletirmos profundamente sobre isto, até que ponto não somos realmente codependentes do amor e da atenção dos outros? Até que ponto não nos bastamos, não nos sentimos suficientes?

Quantas vezes deixa de fazer as suas tarefas, atividades ou simplesmente deixa de descansar, porque alguém lhe pede um favor ou a sua companhia, mesmo que não seja isso que quer nesse momento? Quantas vezes só se sente feliz e realizado quando está a fazer algo por alguém? Quantas vezes se sente triste ou tenso quando não tem a companhia de ninguém? Quantas vezes faz exercício ou compra algo bonito, na esperança de que determinada pessoa repare em si ou solte um elogio? Quantas vezes fica ressentido, porque o outro não lhe deu o reconhecimento ou aprovação que esperava ouvir? Quantas vezes fica magoado, em silêncio, porque não quer que o outro se chateie consigo por simplesmente verbalizar a sua dor? Quantas vezes a sua ansiedade é despoletada pelo medo, por mais abstrato que seja, de perder aquelas pessoas na sua vida? Quantas vezes deixa de fazer o que quer pelo medo do que os outros irão pensar?

Em consulta, costumo perguntar aos meus clientes “se alguém vier até si a morrer de sede, pode querer muito, muito dar-lhe água, mas se não a tiver, como vai ajudar?”. É uma metáfora para nós e para a vida: se não nos amamos em primeiro lugar, como poderemos dar amor aos outros? Achamos que damos, mas no fundo, precisamos desesperadamente de o receber, porque também temos sede de amor. Tal como a água tem uma fonte, também o amor a terá, e a fonte está dentro de nós, e deve surgir por nós, em primeiro lugar.